Le XIXe siècle est sur le point de s’achever. Dans le Tout-Paris, le peintre et illustrateur Alphonse Mucha (1860-1939) a le vent en poupe.

Originaire du sud de la Moravie, il avait entamé sa formation à Brno avant de la poursuivre à Vienne où il concevait des décors de théâtre. À 27 ans, le jeune homme pose ses valises à Paris. Grâce à un incroyable concours de circonstances, un imprimeur lui commande, la veille de Noël 1894, l’affiche de Gismonda la nouvelle pièce de Sarah Bernhard. La célèbre comédienne est conquise par le mélange entre l’élégance décorative et les influences de la mosaïque byzantine. En plus de sceller une amitié fertile entre la tragédienne et l’artiste, cette première commande assure à Alphonse Mucha une rapide notoriété en France comme à l’étranger. Installé à Paris, l’artiste fréquente les théâtres, les musées et se rend souvent à l’académie Julian où il fait la connaissance de Paul Gauguin. On imagine sans peine ce dernier vanter les charmes de Pont-Aven, ce petit port de pêcheurs qu’il avait découvert, dans le sud du Finistère, une dizaine d’années plus tôt.

Sans doute pour s’éloigner de l’agitation des grands boulevards parisiens, Alphonse Mucha décide de suivre les conseils de son aîné et se rend pour la première fois en Bretagne au cours de l’été 1899.

Il s’installe à Beg-Meil, un village situé en face de la ville close de Concarneau. Carnet de dessins à la main, il arpente le littoral. Entre les pins maritimes, les eaux turquoise, les amas de rochers ceinturés d’écume, le mouvement des algues, comme autant d’arabesques en suspension, le paysage breton saisit l’artiste. Ce premier face à face avec le paysage breton lui inspirera une délicate aquarelle Jeune Bretonne ramassant des coquillages, aujourd’hui conservée à Prague. Sobrement habillée, la jeune femme posant les mains sur les genoux semble faire corps avec son environnement.

Mais le paysage n’est pas le seul à retenir son attention. Marqué depuis son enfance par les traditions populaires décoratives, Alphonse Mucha prend conscience, à l’occasion de ce séjour, de la place centrale qu’elles continuent d’occuper dans cette partie de la Bretagne, reliée à Paris depuis seulement une trentaine d’années. Une association s’opère en lui entre la défense d’une culture et d’une identité bretonne chahutées par le jacobinisme républicain et celle du peuple slave sous domination austro-hongroise.

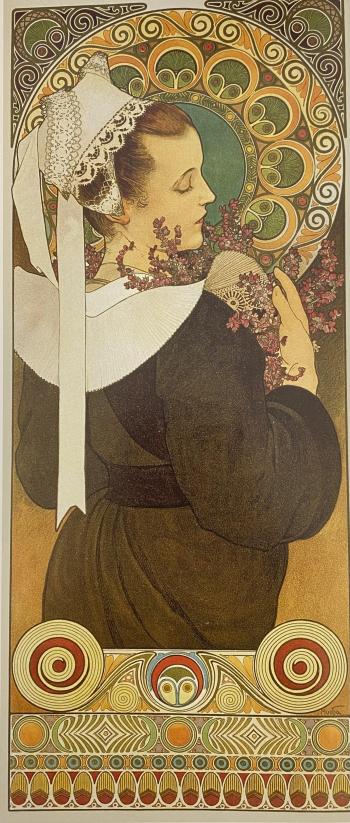

Inlassablement, il accumule les motifs, il multiplie les dessins. Les costumes, les coiffes et les broderies qu’il voit portés quotidiennement par les bigoudènes se retrouveront par exemple dans des lithographies comme Bruyères de falaise ou encore Chardon de grève en 1902.

Outre ses séjours en Bretagne — il y reviendra à quatre reprises jusqu’en 1903 — l’artiste conçoit pour la biscuiterie nantaise Lefèvre-Utile des affiches et des emballages dont l’iconographie puisait également dans le répertoire décoratif breton avec lequel il s’était familiarisé.