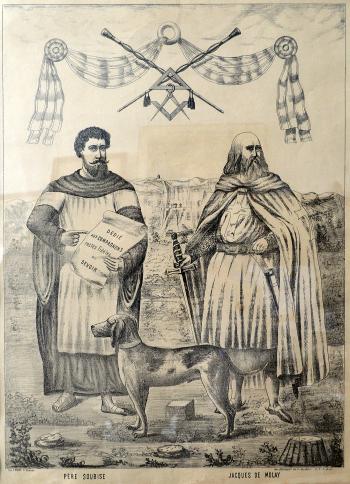

La restauration de Notre-Dame de Paris a ramené au premier plan les compagnons dits « du Devoir » ou « du Tour de France ». L’enthousiasme et l’emballement médiatique ont produit une surenchère de publications, publiques et privées (réseaux sociaux) qui mélangent les aspects historiques et légendaires, ainsi que la question de la formation aux métiers manuels ou d’autres thématiques quelquefois réactionnaires (sur l’air bien connu du « c’était mieux avant »). On saute sans preuve les siècles pour relier organiquement les bâtisseurs de cathédrales aux compagnonnages actuels, comme s’il s’agissait d’une évidence indiscutable.

Mais qu’en est-il de l’enracinement des compagnonnages français dans ce passé médiéval ? Quelle est la part des mythes et des clichés romantiques hérités du XIXe siècle et de la littérature ? Que savons-nous réellement d’eux ? Résultent-ils d’une souche unique ? Transmettent-ils vraiment des savoirs médiévaux plus ou moins perdus ? Seraient-ils les seuls à les transmettre ? Quel serait leur lien organique avec la franc-maçonnerie ? Comment ont-ils évolué au cours des siècles ? Etc. Sans oublier une question cruciale quant à leur « ADN » et donc